Chi l’avrebbe mai detto che il poeta del pessimismo cosmico fosse in realtà una buona forchetta? Un manoscritto autografo e alcune testimonianze provano che, di fronte a una tavola imbandita, Leopardi era tutt’altro che triste e depresso!

Carciofi fritti, fiori di zucca in pastella, patate al burro e gnocchi di polenta: direste mai che a riempirsi la pancia di queste leccornie era Giacomo Leopardi? Sì, proprio quel poeta che spesso immaginiamo (a volte erroneamente) come un malinconico figuro, zoppo, deforme e poco avvenente, sempre intento a scrivere poesie dal gusto tediante mentre osservava le campagne di Recanati affacciato alla finestra, circondato da una colossale biblioteca stracolma di libri in greco, in latino e in francese. Quando si sedeva a tavola, il poeta marchigiano non guardava in faccia a nessuno. Da uno come lui ci si potrebbe immaginare un pasto umile, addirittura misero, coerente con il suo pensiero a più tratti nichilista: niente di più falso. Leopardi mangiava, e anche di gusto!

All’età di undici anni, Leopardi scrisse una simpatica poesia, dal titolo “A morte la minestra“:

Metti, o canora musa, in moto l’Elicona

e la tua cetra cinga d’alloro una corona.

Non già d’Eroi tu devi, o degli Dei cantare

ma solo la Minestra d’ingiurie caricare.

Ora tu sei, Minestra, dei versi miei l’oggetto,

e dirti abominevole mi porta gran diletto.

O cibo, invan gradito dal gener nostro umano!

Cibo negletto e vile, degno d’umil villano!

Si dice, che resusciti, quando sei buona, i morti;

ma il diletto è degno d’uomini invero poco accorti!

No, non state sognando, non c’è bisogno di darvi i pizzicotti sulle braccia: questi versi sono stati scritti dalla stessa penna del “Sempre caro mi fu quest’ermo colle“. In due momenti diversi della sua vita, ma dalla stessa persona.

Nella sua poetica e filosofia, il cibo non è particolarmente presente: tra il pessimismo cosmico, il taedium vitae e la natura matrigna, Leopardi faticava a trovare spazio dove inserire il suo recondito amore per la buona cucina. Il più esplicito riferimento al piacere del mangiare lo troviamo in una pagina dello Zibaldone:

“(Mangiare) è occupazione interessantissima la quale importa che sia fatta bene, perché dalla buona digestione dipende in massima parte il ben essere, il buono stato corporale, e quindi anche mentale e morale dell’uomo (…)”

Testimonianze della sua passione per il cibo le abbiamo dalla fonte più autorevole che ci tramanda gli ultimi anni del poeta: Antonio Ranieri, l’intellettuale napoletano che accolse Giacomo nella sua residenza partenopea tra il 1833 e il 1837, anno della morte di Leopardi. Tra Ranieri e Leopardi c’era un legame d’intimità molto intenso, e i due vissero per anni a stretto contatto, indi per cui è ragionevole pensare che Antonio e Giacomo condivisero numerosissimi pasti assieme. Nei “Sette Anni di Sodalizio“, l’indiscreto libro pubblicato da Ranieri diversi anni dopo la morte di Leopardi che raccontava molti segreti che il pensatore napoletano aveva scoperto del suo amico, leggiamo che Giacomo Leopardi si faceva portare spesso una doppia porzione di “una limonea gelata, che qui chiamano granita” e “due cartocci di confetti cannellini, di Sulmona, che venivano belli e fatti dalla patria di Ovidio” .

Nella città dei mille sapori, in quei luoghi in cui scriverà La Ginestra, suo testamento spirituale e poetico, Leopardi ha occasione di assaggiare tanti intingoli e golosità. Nonostante la corporatura esile e gracile, Giacomo si concedeva spesso lunghe passeggiate dal Vomero fino alla gelateria di Vito Pinto alla Carità, e i prestigiosi caffè e bistrot di tutta Napoli (tra cui il Trinacria e il San Ferdinando) avevano spesso l’onore di ospitare il poeta ai loro tavoli. E se Leopardi non poté fare scorpacciate di pizze e babà è solo perché entrambi diventeranno i piatti simbolo della cucina napoletana alcuni anni dopo la sua dipartita (la pizza Margherita fu cucinata per la prima volta nel 1889, mentre il babà, dolce francese, si diffuse a Napoli verso la metà del secolo).

Ranieri stesso racconta come il suo amico poeta fosse un palato esigente e sopraffino, ma questo non fa del nostro Leopardi un MasterChef: i suoi interessi rimanevano sempre lo studio, la lettura e la scrittura. Ai fornelli ci pensava Pasquale Ignarra, “patriota e per giunta finissimo cuoco” a dire di Ranieri. Questi era un monzù, ovvero un cuoco specializzato e professionista, di quelli che venivano assoldati dai grandi aristocratici dell’epoca per le loro cene luculliane. Ignarra viziò parecchio il buon Leopardi e l’amico Ranieri con i suoi piatti da Stella Michelin, tutti provenienti dalla tradizione culinaria popolare napoletana, che pare facessero venire l’acquolina alla bocca a Leopardi, quando questi non pensava a Silvia, alla social catena o al passero solitario.

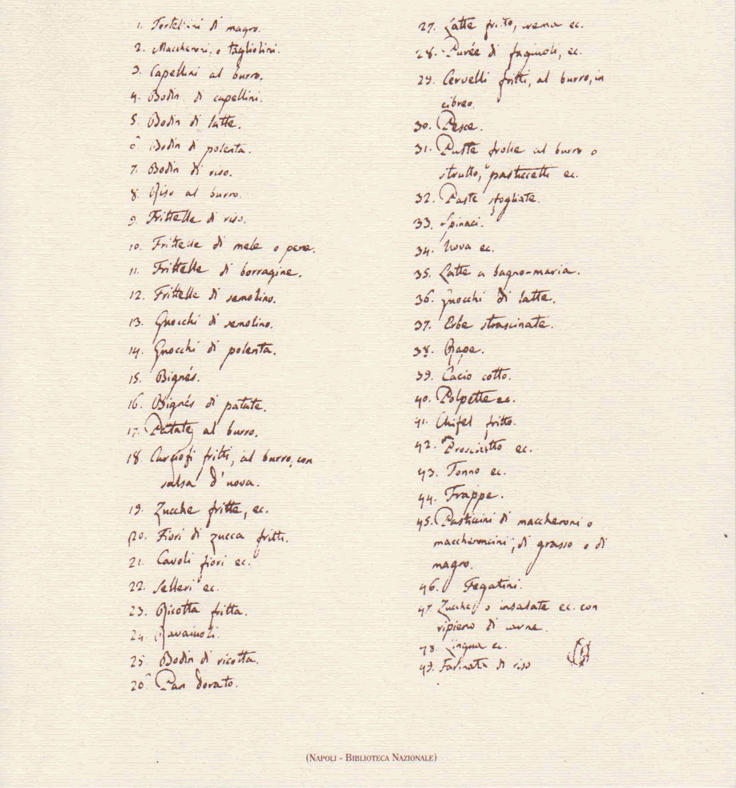

La Biblioteca Nazionale di Napoli conserva oggi un inestimabile manoscritto autografo di Leopardi: si tratta di una listarella in carta avorio, misurante 19 cm per 6 scritta sul recto e sul verso in inchiostro di nerofumo bruno. Su di essa sono appuntati, con tanto di elenco numerato, ben quarantanove pietanze. Quasi sicuramente si tratta dei piatti preferiti del poeta di Recanati, e la lista ha l’aria di essere un promemoria per lo chef, anzi il monzù, Ignarra: quando non sapeva come deliziare l’appetito del poeta marchigiano, gli bastava leggere quella lista e scegliere un piatto di quelli richiesti. Il manoscritto è il seguente, e di seguito troverete l’elenco codificato:

1) Tortellini di magro 2) Maccheroni o tagliolini 3) Capellini al burro 4) Bodin di capellini 5) Bodin di latte 6) Bodin di polenta 7) Bodin di riso 8) Riso al burro 9) Frittelle di riso 10) Frittelle di mele o pere 11) Frittelle di borragine 12) Frittelle di semolino 13) Gnocchi di semolino 14) Gnocchi di polenta 15) Bignés 16) Bignés di patate 17) Patate al burro 18) Carciofi fritti, al burro, con salsa d’uova 19) Zucche fritte, ec. 20) Carciofi 21) Fiori di zucca fritti 22) Selleri (ndr. sedano) 23) Ricotta Fritta 24) Ravaiuoli 25) Bodin di ricotta 26) Pan dorato 27) Latte fritto, crema ec. 28) Purée di fagiuoli, ec 29) Cervelli fritti, al burro, in cibreo 30) Pesce 31) Paste frolle al burro o strutto, pasticcetti ec. 32) Paste sfogliate 33) Spinaci 34) Uova ec. 35) Latte a bagno-maria 36) Gnocchi di latte 37) Erbe strascinate 38) Rape 39) Cacio cotto 40) Polpette ec. 41) Chifel fritto (ndr. mezzelune di patate, farina e burro fritte) 42) Prosciutto ec. 43) Tonno ec 44) Frappe 45) Pasticcini di maccheroni o maccheroncini, di grasso o di magro 46) Fegatini 47) Zucche o insalate ec. con ripieno di carne 48) Lingua ec. 49) Farinata di riso.

Il primo dettaglio che salta subito agli occhi è che la dieta di Leopardi era tutt’altro che salutare e bilanciata. Ogni medico degno di esercitare tale professione impallidirebbe e bestemmierebbe di fronte a tali capricci culinari: una considerevole parte dei cibi richiesti sono fritti o prevedono l’uso del burro, troviamo piatti ipercalorici o esageratamente grassi e zuccherosi. Poco spazio è riservato a verdure e insalate (e quando sono annoverate, Leopardi ne esige spesso una cottura per nulla dietetica) e da buon italiano (anche se Leopardi non vedrà mai l’Italia unita) il poeta dell’Infinito adorava la pasta (nella lista troviamo capellini, tortellini, ravioli, maccheroni e tagliolini). Eppure, Antonio Ranieri riporta che Leopardi, sovente allettato per le malattie croniche che si trascinava fin dalla più tenera età, fosse spesso costretto a bere galloni di brodo, vegetale o di gallina: proprio quel brodo contro cui in gioventù si era goliardicamente scagliato e che (ovviamente) non trovava spazio nella lista delle sue quarantanove pietanze preferite. Se la testimonianza di Ranieri è vera (ed è difficile credere che una fonte così vicina al poeta sia menzognera) bisogna allora aspettarsi che la dieta quotidiana del Leopardi non seguisse sempre la lista del manoscritto, ma che il documento conservato alla Biblioteca di Napoli sia semplicemente un carteggio su cui era appuntata una lista di cibi che Giacomo Leopardi poteva concedersi quando la sua salute era meno cagionevole del solito.

Uno studio portato avanti dal prof. Gennaro Cesaro, che a rigor del vero gode di poco sostegno e manca di prove concrete, vuole che in quel caldo giorno di metà giugno del 1837 a far smettere di pulsare il cuore di Giacomo Leopardi sia stata una tremenda indigestione causata da un’abbuffata di confetti abbruzzesi, a cui si aggiunsero una tazza di brodo caldo e una coppa di granita al limone ghiacciata. Un’altra teoria ancora più fantasiosa vuole che Leopardi sia morto per una pantagruelica mangiata di pastarelle alla panna avariate.

Ufficialmente, Giacomo Leopardi risulta morto, così fecero scrivere Ranieri e i medici che avevano in cura il poeta, di idropisia polmonare, malattia di cui soffriva fin da giovane a causa della deformazione della colonna vertebrale.

Leopardi era davvero una buona forchetta, un golosone che, come ammise lui stesso nello Zibaldone, dei piaceri della tavola amava sia il cibo che lo spirito conviviale. Oggi forse farebbe un Food Blogger, o forse continuerebbe a scrivere poesie e trattati gustandosi di tanto in tanto qualche delizia al ristorante di Carlo Cracco o di Bruno Barbieri. Magari avrebbe detto la sua sulla questione della panna nella carbonara o dell’ananas sulla pizza, o forse si sarebbe limitato a scrivere:

“E naufragar m’è dolce in questo sugo…“

Michele Porcaro